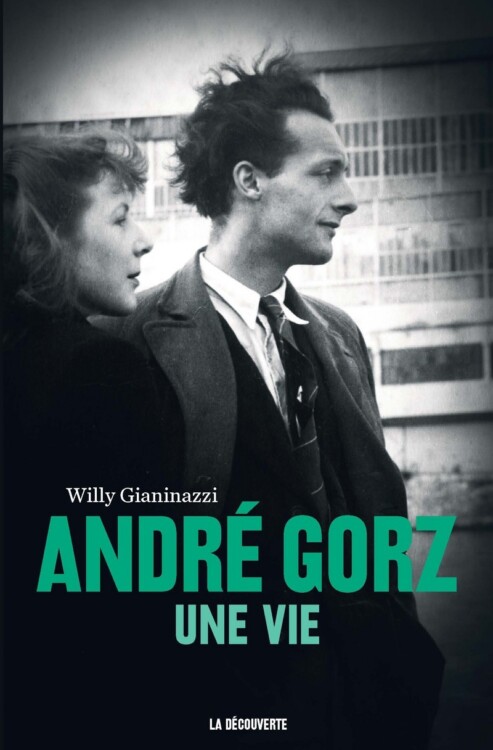

Willy Gianinazzi – André Gorz, une vie

Willy Gianinazzi, André Gorz, une vie, Paris, La Découverte, 2016

Gérard Horst, alias Michel Bosquet, alias André Gorz est né en 1923 et décédé en septembre 2007 ; il est l’un des plus grands penseurs contemporains de l’écologie politique.

En 350 pages, l’historien Willy Gianinazzi retrace de façon chronologique un parcours d’intellectuel singulier, imprégné des pensées de Marx, Husserl, Sartre et Illich, et qui n’a cessé de poser la question centrale de l’émancipation humaine et du travail.

Cette première biographie nous offre le récit de l’évolution de la vie, de l’engagement et de la pensée de Gorz, centrale dans le champ de la pensée française de la seconde moitié du XXème siècle, et malheureusement aujourd’hui très peu étudiée dans les milieux universitaires. Penseur existentialiste, anticapitaliste, marxiste hétérodoxe, pionnier de l’écologie politique et de la décroissance, les territoires théoriques qu’il ne cessera d’explorer nous sont pourtant plus que jamais contemporains. Ses idées évoluent radicalement entre sa rencontre avec l’existentialisme de Sartre dans les années 1950, et ses positions plus tardives sur la réduction du temps de travail, la critique du progrès technique illimité, l’analyse structurelle de l’aggravation conjointe des crises écologiques et économiques…

Gianinazzi tente, tout au long du livre, de faire ressortir à la fois les ressorts de cette évolution et la cohérence d’une philosophie qui s’est transformée au fil d’une lente maturation qui prendra le temps d’une vie.

Journalisme, pensée critique et engagements

L’intellectuel André Gorz est d’abord connu pour son travail de journaliste rédacteur aux Temps modernes, sous le nom de Michel Bosquet, dans l’Express puis comme co-fondateur du Nouvel Observateur. Son emploi de journaliste, qu’il considère avant tout comme alimentaire, lui permet de suivre de près les évolutions concrètes de la structure des sociétés occidentales et ses réflexions, en premier lieu dans une veine dérivée du marxisme puis dans l’optique de l’autogestion et de l’autonomie, influent sur sa manière de traiter l’actualité, ce qui ne va pas, évidemment, sans générer certaines frictions avec sa hiérarchie éditoriale.

On peut lire très tôt sous la plume de Gorz des considérations sur le rapport des individus au travail, ou sur le déplacement de la source du conflit social d’une volonté d’accroître le salaire à celle d’améliorer la vie dans son ensemble – du passage, en somme, d’une lutte quantitative pour la survie à une lutte qualitative pour la vie.

Avant les bouleversements politiques et culturels qu’allait occasionner Mai 68, Gorz note l’évolution d’un capitalisme qui intègre la vieille classe ouvrière en générant de nouveaux modes de consommations et de nouveaux besoins. Le glissement de l’aliénation va du travail à la vie elle-même, et ce déplacement analytique progressif se perçoit dans l’évolution de la pensée de Gorz qui se radicalisera petit à petit.

De l’existentialisme au marxisme

D’abord ingénieur chimiste diplômé de l’École d’ingénieurs de l’Université de Lausanne dans les années 1940, il se met plus tard à la philosophie et participe aux rencontres de la société d’étudiants de Belles Lettres. A cette époque, il porte surtout un intérêt à la phénoménologie d’Husserl et à l’œuvre de Sartre ; la rencontre avec lui l’année suivant marque le début de son parcours intellectuel. L’introduction à Belles Lettres et la rencontre avec Sartre ont été des étapes déterminantes sur le chemin qui conduit Gorz de son égoïsme nihiliste premier à l’ouverture à l’autre. La découverte des réalités à travers le journalisme en est une supplémentaire.

Débutant dans la vie active comme traducteur de nouvelles américaines chez un éditeur suisse, il publie ses premiers articles dans un journal de gauche de Lausanne, Servir. En juin 1949, il déménage à Paris ; en signant dans L’Express son premier article d’économie, en 1958, il se fait le « spécialiste » d’un domaine qu’il va cultiver dans le journalisme pendant près de vingt cinq ans.

Dans ses premiers écrits, il adopte une interprétation existentialiste du marxisme, dont le fil conducteur est l’attachement à l’expérience existentielle, qui l’amène à analyser les questions d’aliénation, de libération et de travail, du point de vue humaniste du vécu individuel. Dans Le Traitre (1958) qui tient de l’auto-analyse et de l’essai philosophico-politique, il théorise les conditions de la possibilité d’une auto-production de l’individu. Il ébauche avec La Morale de l’histoire (1959) une théorie de l’aliénation à partir des écrits de jeunesse de Karl Marx.

Au cœur de sa réflexion s’impose donc la question de l’autonomie de l’individu : libérations individuelle et collective se conditionnent mutuellement, idée qu’il partage avec Herbert Marcuse, ami personnel mais surtout grande figure d’une École de Francfort dont les différentes générations d’auteurs (Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas, Oskar Negt) constituent l’autre grand faisceau des auteurs qu’il étudie. En critiquant, à leur suite, la soumission de la société aux impératifs de la raison économique, il poursuit le projet qui sous-tend l’approche francfortienne – dépasser l’économisme de l’analyse marxiste traditionnelle de la société. Sa sensibilité existentialiste le fait pourtant se démarquer du structuralisme, qui postule la centralité de la structure et laisse peu de place à la question du sujet et de la subjectivité.

Ces outils théoriques l’amènent ainsi à critiquer radicalement le capitalisme et à briser les dogmes du marxisme orthodoxe au nom de ce qui doit être rendu possible en fonction des besoins et des exigences humaines. Ce faisant, il reformule l’idéal du communisme sur la base d’un marxisme humaniste et existentialiste sur laquelle pourrait se construire une gauche différente : anti-productiviste et écologique, mais également anti-déterministe.

Illich et la technique : l’écologie politique, dimension de la critique du capitalisme

À la source marxiste, il faut ajouter la rencontre, décisive, avec Ivan Illich, dont il suivit, dans les années 1970, les séminaires au centre mexicain de Cuernavaca. C’est à partir d’Illich qu’il procède en effet à une critique d’ensemble de la société industrielle avancée, qui ne se limite pas à l’économie, mais intègre tous les aspects de la société et notamment la question des institutions : de l’énergie à la médecine, et de l’école aux transports. Sous le signe du projet convivialiste d’Illich, Gorz effectue la connexion entre l’analyse marxiste des sociétés capitalistes et la critique écologiste de la démesure et des dysfonctionnements des sociétés industrielles. Ainsi est né, pour lui, le projet d’une écologie spécifiquement politique visant un nouveau modèle de civilisation et la perspective d’une alternative formulée en termes de convivialité. Il s’agit d’une utopie qui mêle à la fois une réappréciation des traditions et savoir-faire populaires, des communautés humaines d’interconnaissance et une promotion d’outils à dimension humaine. Ces outils font appel aux possibilités des technologies modernes, mais visent la production d’objets singuliers répondant aux besoins et désirs personnels des individus d’une part, à un exercice du travail dont les fins et le sens demeurent toujours sous contrôle de l’individu d’autre part. Cet ensemble de traits s’oppose à la fois à la démesure de la techno-science moderne appliquée à l’industrie et à l’aliénation aux méga-machines et mégastructures. Gorz rejette ainsi une division croissante du travail qui conduit à une professionnalisation indue au détriment de la polyvalence des individus dans les sociétés préindustrielles.

Adieux au prolétariat : travail autonome et travail hétéronome

En 1980, Gorz publie ses Adieux au prolétariat. Au delà du socialisme, qui marquent une rupture par rapport aux analyses et aux espoirs qu’il avait placé dans La Morale de l’histoire et Stratégie ouvrière et capitalisme : il abandonne le mythe prométhéen du prolétariat révolutionnaire. En revanche, il prolonge et approfondit sa réflexion post-68 qui l’avait amené à se rallier au mouvement écologiste et à durcir sa critique de la division du travail. Les problématiques qui l’animent alors sont la généralisation de l’automation, l’apparition de l’informatique et l’extension de la division du travail productif, qui sont pour lui des causes de la déqualification du travail et d’un chômage de plus en plus structurel.

Prenant acte des limites historiques qui font obstacle à une réconciliation entière de la société avec elle-même, Gorz propose de distinguer entre deux grandes parties de la vie sociale, séparées dans l’espace et dans le temps. D’une part, la grande production industrielle de masse a l’avantage de nous offrir des biens standardisés produits à grande échelle et à bas coût, propres à nous fournir l’équipement de base de notre vie quotidienne. Dans cette sphère, le travail est nécessairement aliéné et exploité. Si cette sphère ne peut être éliminée, elle peut être cependant régulée et les conditions de travail peuvent y être améliorées. C’est la sphère du travail hétéronormé. Il convient de la maintenir, autant que faire se peut dans des limites étroites pour permettre à un travail « autonome », extérieure à elle, de se développer et de s’étendre.

D’autre part, Gorz conçoit la sphère du travail autonome dans une perspective individualiste. Dans le travail autonome, l’individu renoue avec la part, irréductible, de sa subjectivité. Il s’y adonne à la production de soi comme sujet, là où le capitalisme le réifiait en le contraignant à se fondre dans des cadres sociaux abstraits imposés de l’extérieur. Cette disposition à travailler de soi-même, par soi-même et pour soi-même se fonde toutefois sur la mise à disposition d’outils techniquement sophistiqués mais conviviaux, dans des ateliers collectifs locaux.

Société de l’intelligence et capitalisme cognitif

Le XXème siècle s’achevant, André Gorz prend toute la mesure des dernières évolutions du capitalisme qui, après avoir délaissé l’industrie pour les services, déplace son centre névralgique de la sphère productive à la sphère financière. Il analyse cela comme un procès de « dématérialisation ».

En janvier 2003, Gorz publie L’Immatériel. Connaissance, valeur et capital, qui sera son dernier ouvrage théorique édité de son vivant ; il mène préalablement un long travail d’appropriation des littératures qui discutent de l’immatérialité qui gagne le capitalisme contemporain. Hormis les rédacteurs de Transversales (Robin, Viveret, ect), il suit avec intérêt les nombreux auteurs de la mouvance post-opéraïste qui s’expriment notamment dans Futur Antérieur (Negri, Lazzarato, Virno, Vercellone, ect) puis dans Multitudes (Yann Moulier-Boutang, Antonella Corsani…)

L’Immatériel s’ouvre sur une relecture du passage que Marx dédie dans les Grundrisse à l’apothéose du machinisme capitaliste. Dans les années 1960, Gorz y avait vu la justification de l’autogestion ; dans les années 1980, la décentration hors du travail des capacités d’épanouissement des individus ; depuis la moitié des années 1990, il y décèle un procès d’intellectualisation du capital qui réduit peu à peu l’assise matérielle de sa production : le communisme qui pourrait naître de ce procès serait alors une « société de l’intelligence ».

A l’heure des machines automatiques, la connaissance devient, selon sa lecture de Marx, la force productive principale. Le travail dans sa forme immédiate cesse d’être la mesure de la richesse sociale qui dépend désormais du niveau général de la science et du progrès de la technologie. Ce « travail immatériel » est dès lors impossible à quantifier, et met en crise la théorie marxienne de la valeur-travail. L’immatériel affiche un certain optimisme quant aux possibilités émancipatrices que contient l’économie de la connaissance : il voit dans les partisans des logiciels libres et les communautés de « hackers » une forme de communisme traitant les connaissances comme un bien commun et dans lequel leur mise en commun abolirait le rapport d’échange, le rapport d’argent. Ces savoir-faire se soustrairaient, par nature, à la loi de la valeur et de l’échange marchand, et devraient conduire nos sociétés à une situation d’abondance et de gratuité.

Anticapitalisme et critique de la valeur

Le brusque arrêt de l’emballement immobilier aux États-Unis en juillet 2007 et la crise bancaire internationale qui s’ensuit à l’autonome 2008 interrogent Gorz dans sa tentative de décrire le nouveau chemin pris par le capitalisme post-fordiste. Depuis les Métamorphoses du travail, Gorz a fait beaucoup de chemin : dans ce livre il s’efforçait de tracer les contours de l’autonomie pour mieux s’accommoder de l’inévitabilité et même du bien fondé de l’hétéronomie économique. Dans Capitalisme, socialisme, écologie, il sacrifiait à la thèse polanyienne d’un ré-encastrement de l’économie dans la politique et la société, avec là aussi le souci de sauver la raison économique. Dans Misères du présent, richesse du possible, enfin, l’autonomie créatrice restait dépendante de la circulation marchande par la distribution de moyens de paiement sous forme d’allocation universelle. Les solutions qu’il préconisait alors, qui proposaient un aménagement du capital mais jamais véritablement sa destruction ou son dépassement, lui semblent à présent moins pertinentes : l’économie capitaliste se meurt, et c’est donc à la racine même de la crise de la valeur que Gorz place l’origine de la barbarie à venir, mais aussi les ferments d’une autre organisation humaine où production de marchandises, quantification du temps de travail et des richesses produites n’iront plus de soi.

Cette radicalisation manifeste de sa pensée, qui contredit et dépasse nombre de ses analyses relatives au capitalisme cognitif, fait suite aux lectures de Moishe Postone et Robert Kurz, qui lui font découvrir les thèses du courant marxien de la critique de la valeur. A plusieurs égards, les convergences sont frappantes. Gorz tient en haute estime la réinterprétation de la théorie critique de Marx faite par Postone : dans son livre, Postone s’appuie sur les Grundrisse pour poser le travail comme principe social d’organisation propre au seul capitalisme. Il s’élève, comme Gorz depuis ses Adieux au prolétariat, contre le marxisme traditionnel, qui critique le capitalisme à partir du point de vue du travail, c’est-à-dire en remettant en cause les rapports de propriété, et non pas les catégories proprement capitalistes que sont aussi bien le capital que le travail, la marchandise, l’argent ou même l’État (même si Gorz n’embrassera jamais vraiment une position explicitement libertaire, il renouera avec ses positions développées dans les Adieux sur la crise et l’impuissance du politique et des partis). Grâce à ses échanges avec Kurz, dont il déplorera qu’ils fussent si tardifs, Gorz reconnait la fonction vitale des bulles financières pour la continuation du système capitaliste, et se trouve conforté dans l’idée que la crise n’est pas due aux excès de la finance, mais à la difficulté toujours plus grande pour le capitalisme de se reproduire. Il se trouve aussi conforté dans l’idée qu’une des causes de cet essoufflement se trouve accéléré par les effets de la troisième révolution industrielle : « La révolution microélectronique permet de produire des quantités croissantes de marchandises avec un volume décroissant de travail, de sorte que tôt ou tard le système doit se heurter à ses limites internes »[1].

Contrairement à Moulier-Boutang qui voit dans le capitalisme cognitif non pas l’agonie du capital, mais une nouvelle grande transformation, Gorz ne croit plus aux facultés d’adaptation et de stabilisation de la synthèse capitaliste. Ainsi, les derniers écrits de Gorz sont plus que jamais orientés vers l’utopie d’une société écologique et communiste, au-delà de la logique destructrice du capitalisme. Ils ont aussi les couleurs du marxisme catastrophiste et de l’optimisme technologique (il conserve effectivement l’espoir que les avancées technologiques sont susceptibles d’être appropriées ou subverties).

Une pensée en mouvement

La pensée d’André Gorz, comme le donne très bien à voir le livre de Willy Gianinazzi, est donc une pensée qui s’ancre dans l’expérience et le questionnement politique quotidien, ce qui lui confère ce caractère si singulier d’être sans cesse en train de se faire, de se contredire, de se conforter, de s’affiner. A ce titre, elle n’est donc pas exempte de contradictions ou de questions qui restent en suspens : elle est surtout faite d’intuitions fortes (écologie, réduction du temps de travail), de ruptures (capitalisme cognitif, critique de la valeur), voire de revirements (revenu d’existence), et même parfois, d’un retour à un certain déterminisme (technique). Elle est, pour ces raisons même, d’une richesse qui nous invite à nous plonger dans ses multiples replis.

Yasmine

[1] André Gorz, « Penser l’exode de la société du travail et de la marchandise », Multitudes.

Vous aimerez aussi

Paola Tabet – La construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et des corps

4 juillet 2017

Giuseppe Rensi – Contre le travail

14 mai 2017