Christine Delphy – L’ennemi principal. Économie politique du patriarcat

Christine Delphy, L’ennemi principal. Économie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 2013

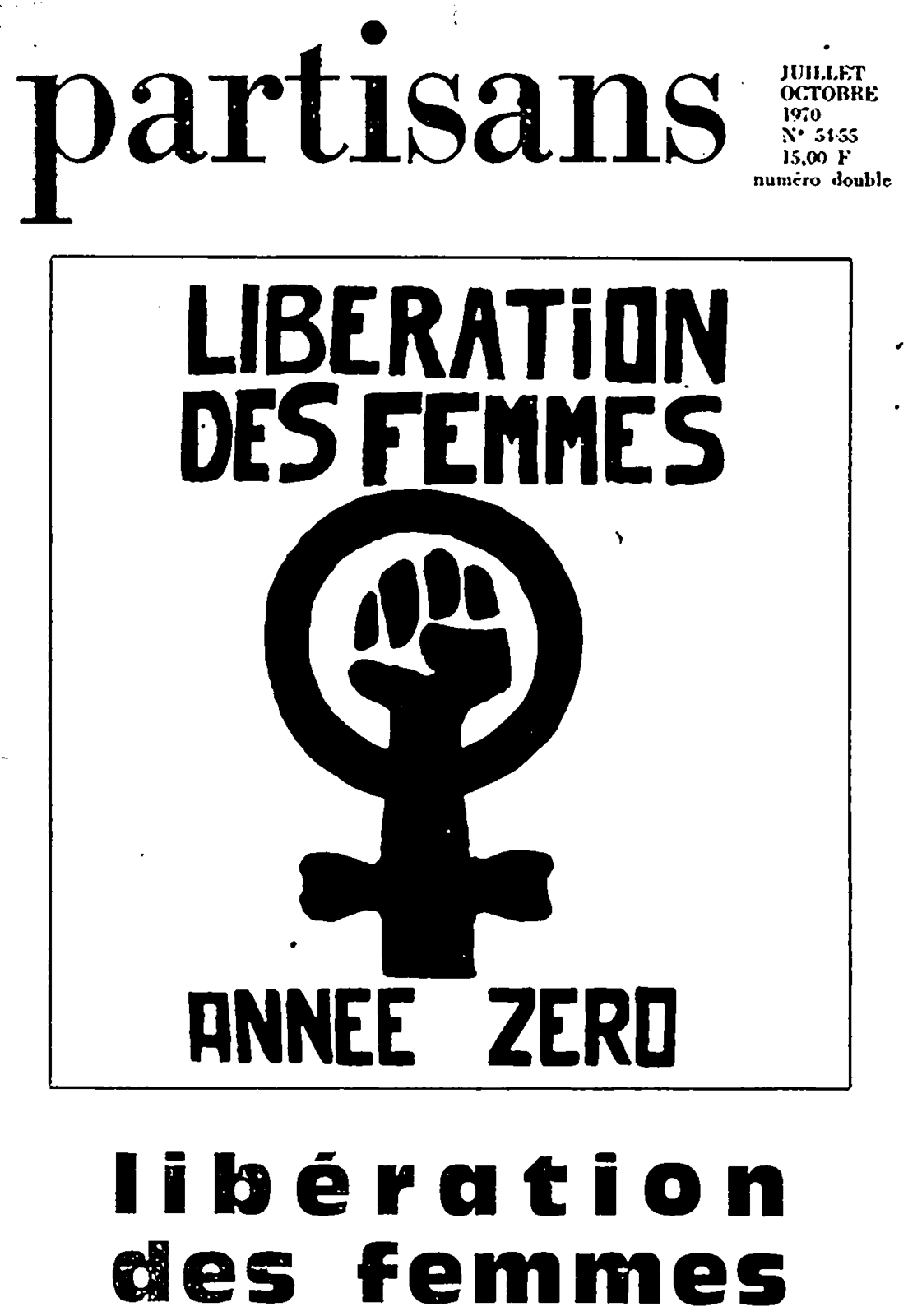

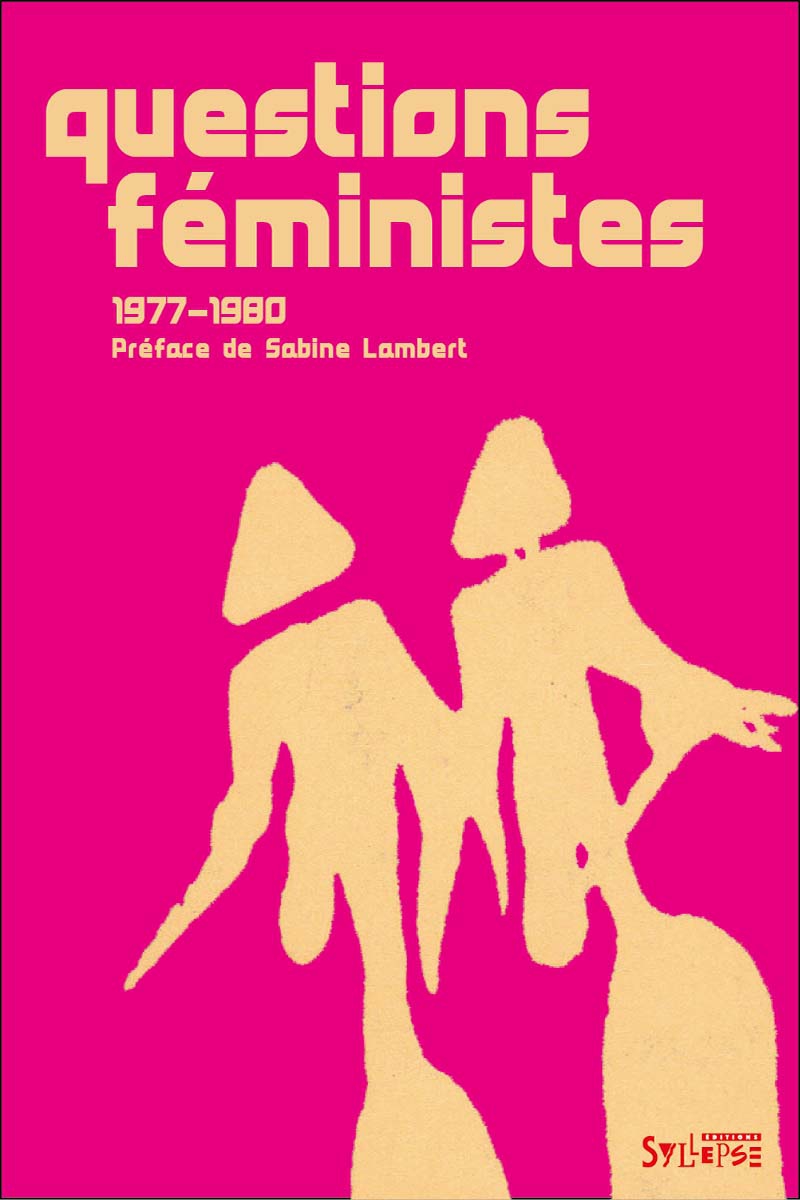

Christine Delphy, co-fondatrice du groupe « Féminin-Marxisme-Action » (FMA) en 1968-69, du MLF (Mouvement de libération des femmes), du courant du MLF « Féministes révolutionnaires » et du MLA (Mouvement pour la liberté de l’avortement) en 1970, des Gouines Rouges en 1971, et enfin de Questions féministes avec Simone de Beauvoir en 1977 et de Nouvelles Questions féministes en 1980, également sociologue (directeur de recherches émérite du CNRS), est l’auteure de ce magistral L’ennemi principal. Économie politique du patriarcat, constitué d’articles des années 1970 et surtout du fondateur « L’ennemi principal » publié dans Partisans, n° spécial « Libération des femmes. Année zéro », en 1970. Dans cet ouvrage, Christine Delphy élabore une analyse novatrice du patriarcat, comme système d’exploitation, d’oppression et de domination masculine (i.e. des « hommes » comme classe dominante, non comme « groupe naturel ») des « femmes », non comme « groupe naturel », mais comme classe dominée. Cette note de lecture prend en compte l’angle d’attaque de Christine Delphy, lequel n’est pas celui du patriarcat au sein des sociétés capitalistes, mais celui du patriarcat tout court (lui permettant ainsi de faire une théorie critique du patriarcat en elle-même et sans avoir besoin de rattacher sans cesse celui-ci au capitalisme), ce qui implique de se défaire provisoirement d’une grille de lecture anticapitaliste mono-focale. C’est aux lecteurs ensuite de faire des liens entre une critique anti-patriarcale (système antérieur historiquement au capitalisme et distinct de lui) et une critique anticapitaliste, et non à cette première à se soumettre théoriquement à cette première.

PS : Nous nous intéressons ici uniquement à une partie de l’œuvre de Christine Delphy, sans nous prononcer sur une autre partie de son œuvre et de manière générale sur ses positions politiques.

PS 2 : Commentaire personnel de Christine Delphy au sujet de cette note : « Bravo pour cette note. Vous avez lu attentivement et cité abondamment le 1er tome de l’Ennemi principal, et vous l’avez commenté de manière impartiale ».

Préface

Christine Delphy explique tout d’abord qu’elle a construit sa réflexion en réaction au marxisme orthodoxe postulant qu’il n’y avait pas « exploitation des femmes », mais seulement « oppression ». Elle formulé dès 1970, contre cette doxa, « trois thèses ou hypothèses de travail : 1) le patriarcat est le système de subordination des femmes aux hommes dans les sociétés industrielles contemporaines ; 2) ce système a une base économique [au sens large] ; 3) cette base est le mode de production domestique » (p. 8). Elle a ainsi découvert que « le mode de circulation des biens qu’on appelle « patrimoine » est opposé point pour point au mode qu’on appelle « marché » : 1) il n’est pas caractérisé par l’échange, mais par le don [sans réciprocité] ; 2) les acteurs ne sont pas interchangeables mais définis très étroitement par les règles de la parenté ; 3) enfin cette circulation ne dépend pas du bon vouloir des acteurs » (p. 9). Même si on critiquera l’utilisation du concept d’ « économie » de manière non-spécique, force est de constater avec Delphy qu’il y a bien une logique sociale de « production » et de « circulation » des « biens » et des « services » distincte du marché au sein des sociétés contemporaines, et que cette logique est celle du « mode de production domestique » (p. 12). Celui-ci n’est nullement « naturel », il est un mode de production socio-historiquement construit. Delphy invente ce concept, plus tard repris par des anthropologues comme Marshall Sahlins ou encore Claude Meillassoux, mais de manière déformée. Et « tout mode de production est aussi un mode de circulation ; le mode de circulation propre au mode de production domestique, c’est la transmission du patrimoine » (p. 13), qu’elle explore dans un article de ce recueil. Et cette transmission est inégalitaire, puisqu’elle fabrique des propriétaires et des non-propriétaires des moyens de production. Et « l’effet de cette dépossession [par héritage] est claire en milieu agricole : les déshérités – femmes et cadets – travaillent gratuitement pour leurs maris et frères héritiers. La circulation domestique (règles d’héritage et de succession) débouche directement sur des rapports de production patriarcaux » (p. 13). Ainsi, si « la sociologie traditionnelle […] met uniquement l’accent sur l’hérédité des positions sociales ; je mets au contraire l’accent sur la non-hérédité de ces positions, sur l’inégalité entre les enfants, qu’il s’agisse d’héritage ou de succession au métier. […] La transmission héréditaire […] loin d’assure la reproduction « à l’identique » des classes sociales […] redistribue les cartes à chaque génération entre les héritiers et les déshérité-e-s […]. La succession ou la non-succession au métier, l’héritage ou le non-héritage de la position (ou des biens) paternels, est l’un des moments où mode de production domestique et mode de production capitaliste se rencontrent et s’interpénètrent » (p. 14). Mais ce non-héritage des filles se double d’une « discrimination systématique à l’encontre des femmes sur le marché du travail salarié », lequel « prend alors le relais du mécanisme précédent, les dépossède des moyens de gagner leur vie correctement et les pousse à entrer dans des rapports de production domestique, principalement en se mariant […]. Leurs chances objectives sur le marché du travail […] constituent une incitation objective au mariage. Ici, c’est le mode de production capitaliste, ou tout au moins le marché du travail, qui est la variable en amont et la condition structurelle sur fond de laquelle peut se réaliser l’exploitation du travail domestique dans la famille. […] Une chose est claire : la transmission patrimoniale conforte d’autres rapport de production que les rapports de production proprement domestiques ; et, réciproquement, le marché capitaliste du travail conforte des rapports de production autres que capitalistes » (pp. 14-15).

Mode de production domestique et patriarcat

Pour autant, « mode de production domestique et patriarcat ne sont pas des concepts synonymes et interchangeables. Le mode de production domestique n’explique pas tout le patriarcat […]. Mais il n’explique même pas toute la dimension économique [au sens large] de la subordination des femmes. En effet, son aire ne recouvre pas exactement celle de l’exploitation économique patriarcale : le mode de production domestique est à la fois plus vaste, puisqu’il couvre la distribution de toutes les personnes dans les « classes » classiques, et plus étroit, puisque l’exploitation économique des femmes dans la famille s’appuie sur leur exploitation dans le marché capitaliste du travail » (pp. 15-16). Christine Delphy fait donc preuve d’une certaine modestie théorique : « Que le mode de production domestique ne rende pas compte des autres dimensions de la subordination des femmes, en particulier des oppressions […] que sont les violences physiques et symboliques sexuées […] et les violences physiques et symboliques sexuelles […] a été annoncé dès « L’ennemi principal ». On peut rattacher certaines de ces violences à l’appropriation de la force de travail des femmes – […] [notamment] l’interdiction de l’avortement. Cependant, les liens ainsi établis sont trop réducteurs pour pouvoir être appelés des explications. Il reste donc des pans entiers de l’oppression des femmes qui ne sont que très partiellement ou pas du tout expliqués par ma théorie du mode de production domestique. Ceci pourrait être vu […] comme un défaut. Je vois au contraire la capacité de déterminer exactement les limites d’une théorie comme une condition de sa validité ; car ce n’est qu’en établissant ces limites que l’on rend une théorie falsifiable : confirmable ou infirmable » (p. 16).

Pour ce qui est du « travail ménager », ensemble de travaux gratuitement effectués par les femmes, Christine Delphy démontre que : « son exclusion du marché est la cause et non la conséquence de sa gratuité ; cette exclusion ne concerne pas seulement le travail ménager, ou des travaux précis, mais des acteurs sociaux ; il est erroné d’aborder le travail ménager sous l’angle des tâches » (p. 11).

Épistémologie et méthode, matérialisme

Christine Delphy aborde ensuite sa méthodologie et ses principes épistémologiques : « Les quatre axes les plus importants de mon apport épistémologique, apport que j’ai essayé de dénoter en utilisant le terme « matérialiste » pour qualifier ma démarche, sont : 1) la critique de l’a-historicisme, 2) la critique de la recherche de la « globalité », 3) la critique du naturalisme, 4) la critique des sciences constituées et le développement subséquent d’un point de vue privilégié pour étudier la hiérarchie entre les sexes, le point de vue féministe » (p. 17).

- La critique de l’a-historicisme de la plupart des théories traitant du « statut des femmes » ou de la « division du travail ». Delphy précise qu’elle étudie « non pas une entité a-historique qui se promènerait à travers les siècles, mais les sociétés industrielles contemporaines. Je ne crois pas […] à la théorie des « survivances » » (p. 18). Delphy critique donc l’utilisation de « patriarcat » comme concept transhistorique, avec raison, même si elle ne « nie pas que certains éléments du patriarcat d’aujourd’hui ressemblent à des éléments du « patriarcat » d’il y a cent ans » (p. 18). Pour elle, « il faut expliquer son existence [au patriarcat] à chaque moment par le contexte de ce moment ; et sa persistance – s’il s’agit bien d’une persistance – par le contexte présent » (p. 18). Christine Delphy critique ainsi « la recherche des « origines » dans une « préhistoire » mythique » (p. 19). Il est vrai que rien ne nous dit que le patriarcat agraire du 20ème siècle qu’étudie Delphy n’est un produit des transformations modernes davantage qu’un vieil héritage… Pour autant, le patriarcat a évidemment une histoire longue.

Christine Delphy s’attaque ensuite aux « théories qui visent à expliquer d’emblée la totalité […] de l’oppression des femmes […] pour deux raisons :

- – Les théories qui visent à tout expliquer d’une situation particulière restent elles-mêmes particulières : à trop coller à leur objet, à sa spécificité, elles deviennent elles-mêmes spécifiques, incapables de replacer cet objet parmi les objets semblables, les autres dominations, parce qu’elles ne possèdent pas les outils pour les rendre comparables ;

- – Le pouvoir explicatif d’une théorie (d’un concept, d’une hypothèse) est lié à sa capacité de trouver ce qu’il y a de commun à plusieurs phénomènes du même ordre, et donc à sa capacité de dépasser, à propos de chacun, la réalité phénoménale, c’est-à-dire telle qu’elle se présente immédiatement » (p. 19).

Sans être d’accord avec tout cela, Christine Delphy a ce mérite, cette modestie et cette prudence épistémologiques, de concevoir ses théories comme des « modèles » (p. 20), et non comme la réalité elle-même. De plus, Delphy affirme que « plus une théorie se veut « générale » (quant à son objet), plus elle a de pouvoir descriptif mais moins elle a de pouvoir explicatif » (p. 20). Le concept de patriarcat sert pourtant de modèle totalisant chez Delphy, et avec raison. Après, il est vrai que « toute théorie recherchant une explication globale d’un phénomène empirique, donc composite, est forcément déficiente en pouvoir explicatif parce qu’elle prend en compte trop d’aspects et ne peut arriver un niveau d’abstraction suffisant pour construire un modèle » (p. 21). Delphy rejette particulièrement l’ensemble des interprétations naturalistes, familialistes et/ou psychanalytiques.

- La critique du naturalisme : du recours à des phénomènes non-sociaux pour expliquer des phénomènes sociaux. Il est vrai qu’une grande partie des théories pseudo-sociologiques justifiant l’oppression des femmes ont recours à des phénomènes non-sociaux pour expliquer des phénomènes sociaux, y compris Durkheim, lequel avait pourtant postulé comme principe sociologique d’expliquer un fait social par un fait social. Delphy rappelle d’ailleurs que « l’exploitation de la classe ouvrière était, au 19ème siècle, justifiée par l’infériorité « naturelle » […] de ses membres » (pp. 21-22). Delphy explique que ce n’est pas du côté de la biologie mais des rapports sociaux qu’il faut chercher les causes de l’oppression des femmes. Ainsi, « l’un des axiomes, sinon l’axiome fondamental de ma démarche est que les femmes et les hommes sont des groupes sociaux » (p. 22). La pertinence du « sexe » comme explication est en effet elle-même « un fait social, qui requiert donc une explication elle aussi sociale. C’est pourquoi une partie importante de mon travail est consacrée à dénoncer les démarches explicitement naturalistes, qui cherchent une explication naturelle à un fait social » (p. 23). D’où sa démarche qu’elle qualifie de « matérialiste », et qu’on qualifierait de « constructivisme structurel ».

- La critique des sciences constituées et le développement d’un point de vue féministe. Christine Delphy rappelle que non seulement « les sciences « reproduisent la réalité patriarcale qu’elles sont censées étudier », mais qu’elles « créent avec leurs procédures spécifiques et dans leur champ propre, une seconde oppression des femmes, conceptuelle cette fois » (p. 24). Delphy rappelle l’importante épistémologique de « la théorie de la connaissance située (situated knowledge), appelée aussi « théorie du point de vue » (standpoint theory) » (p. 25). Les membres de la classe patriarcale produisent une connaissance androcentrique.

Du concept de classe au concept de genre

Delphy parle de « classe » aussi au sujet des hommes (comme classe exploiteuse, oppressive, dominante) et des femmes (comme classe exploitée, opprimée, dominée), puisque c’est « le seul à ma connaissance qui réponde au moins partiellement aux exigences d’une explication sociale » (p. 28). « En effet le terme « groupes » ne dit rien sur leur mode de constitution. On peut penser que ces groupes – le dominant et le dominé – ont chacun une origine sui generis : qu’existant déjà, entrent ensuite en rapport, un rapport qui, dans un troisième temps, devient caractérisé par la domination. Or que dit à ce sujet le concept de classe ? Il inverse ce schéma ; il dit que l’on ne peut pas considérer chaque groupe séparément de l’autre, puisqu’ils sont unis par un rapport de domination, ni même les considérer ensemble mais indépendamment de ce rapport. Caractérisant ce rapport comme un rapport d’exploitation […], le concept de classe met en outre la domination sociale au cœur de l’explication » (p. 28). Ainsi, « faute d’utiliser ce concept et la théorie qu’il contient, de la constitution simultanée et des groupes et de leur hiérarchisation, on est conduit à considérer implicitement les groupes sociaux comme des ethnies […]. Le concept de classe part de la notion de construction sociale et en précise les implications. Les groupes ne sont plus sui generis, constitués avant leur mise en rapport. C’est au contraire leur rapport qui les constitue en tant que tels » (p. 28).

Le concept de « classe » a donc été utile pour sortir du naturalisme au sujet des « hommes » et des « femmes ». Cependant, « un pas théorique considérable a été franchi dans le milieu des années 1970 avec la création […] du concept de genre, que j’ai utilisé dès 1976. Ce concept alliait, lors de sa création, en un mot, et la reconnaissance de l’aspect social de la dichotomie « sexuelle », et la nécessité de le traiter comme tel, et le détachait en conséquence de l’aspect anatomico-biologique du sexe » (p. 29). C’est l’objet de son deuxième volume de L’ennemi principal, intitulé Penser le genre.

L’ennemi principal (1970)

« Depuis la naissance d’un Mouvement de libération des femmes […], le point de vue marxiste a été représenté par une ligne élaborée en dehors du mouvement féministe, commune aux partis communistes traditionnels et aux groupes gauchistes […]. Cette ligne apparaît généralement à l’ensemble des femmes du mouvement comme insatisfaisante, aussi bien en termes de théorie qu’en termes de stratégie : 1) elle ne rend pas compte de l’oppression commune des femmes ; 2) elle est centrée non sur l’oppression des femmes mais sur les conséquences de cette oppression pour le prolétariat.

Ceci n’est possible qu’au prix d’une contradiction flagrante entre les principes dont se réclame cette ligne et l’application qu’elle en fait aux femmes. En effet le matérialisme historique repose sur l’analyse des antagonismes sociaux en termes de classe, les classes étant elles-mêmes définies par leur place dans le processus de production. Or […] on omet purement et simplement d’analyser les rapports spécifiques des femmes à la production, c’est-à-dire de procéder à une analyse de classes. Les résultats d’une telle lacune théorique ne se font pas attendre :

- – L’oppression des femmes est vue comme une conséquence secondaire à (et dérivée de) la lutte des classes telle qu’elle est définie actuelle – c’est-à-dire de la seule oppression des prolétaires par le capital ;

- – L’oppression des femmes là où le capitalisme [non-léniniste] […] a été détruit est attribuée à des causes purement idéologiques – ce qui implique une définition non marxiste et idéaliste de l’idéologie » (pp. 31-32).

Christine Delphy appelle donc à une refondation féministe de l’analyse « marxiste ». Elle rappelle d’abord que « les femmes ont […] un rapport spécifique à la production, qui est assimilable au servage » (p. 33), mais il faut aller plus loin que ce constat.

Rapports de production dans lesquels entrent les femmes

« Toutes les sociétés actuelles, y compris les sociétés « socialistes », reposent, pour l’élevage des enfants et les services domestiques, sur le travail gratuit des femmes. Ces services ne peuvent être fournis que dans le cadre d’une relation particulière à un individu (mari) ; ils sont exclus du domaine de l’échange et n’ont conséquemment pas de valeur. Ils ne sont pas rémunérés. Les prestations reçues par les femmes en retour sont indépendantes du travail fourni et ne sont pas versées en échange de celui-ci c’est-à-dire comme un salaire auquel le travail effectué donne droit, mais comme un don. La seule obligation du mari – qui est évidemment son intérêt – est de subvenir aux besoins de sa femme, autrement dit d’entretenir sa force de travail » (p. 34). Ainsi, « loin que ce soit la nature des travaux effectués par les femmes qui explique leurs rapports de production, ce sont ces rapports de production qui expliquent que leurs travaux soient exclus du monde de la valeur. Ce sont les femmes qui sont exclues du marché (de l’échange) en tant qu’agents économiques et non leur production » (p. 34). Les femmes sont donc des productrices de « services » et de « biens » non-reconnues comme propriétaires de leur force de « travail » et de leurs produits…

- Les rapports de production décrits plus haut (non-rémunération) comme s’appliquant au travail domestique ne sont pas limités aux productions consommées dans la famille (élevage des enfants, services domestiques) s’appliquent aussi aux productions destinées au marché quand elles sont produites dans la famille. Ainsi, « en France, aujourd’hui, le travail des femmes est non rémunéré non seulement quand il est appliqué aux produits d’usage domestique mais aussi quand il s’applique à des productions pour le marché. Ceci est vrai dans tous les secteurs où l’unité de production est la famille (par opposition à l’atelier ou à l’usine), c’est-à-dire dans la majeure partie de l’agriculture, dans le commerce et dans l’artisanat. Leur travail n’est en rien marginal : en 1968 les femmes d’agriculteurs consacraient en moyenne 4 heures par jour aux travaux agricoles. La « crise des campagnes » est en grande partie due au fait que les filles ne veulent plus épouser des agriculteurs. Or, de l’avis général, « une femme ne peut marcher sans une femme ». Michelet disait que quand un paysan ne pouvait payer un domestique, il prenait femme. Cela est toujours vrai. « Michel aurait besoin de quelqu’un pour l’aider et il ne peut pas trouver de bonniche. Si seulement il pouvait se marier… » [Communication d’une mère de paysans du Sud-Ouest] En France, […] [les femmes] sont bonnes à tout faire : elles sont les aides, les exécutants sur qui retombent les travaux subalternes, sales, pénibles, non mécanisés (particulièrement la traite des vaches quand elle est faite à la main […]) » (pp. 35-36).

D’ailleurs, « historiquement et étymologiquement, la famille est une unité de production. Familia en latin désigne l’ensemble des terres, des esclaves, femmes et enfants soumis à la puissance […] du père de famille. Dans cette unité le père de famille est dominant : le travail des individus sous son autorité lui appartient ou en d’autres termes la famille est l’ensemble des individus qui doivent leur travail à un « chef » » (p. 36). La famille est donc intrinsèquement patriarcale.

« En France en 1970, 7 millions de femmes étaient déclarées « actives », c’est-à-dire participant à la production. Sur ces 7 millions, 1 million étaient « aides familiales », ce qui signifie non rémunérées ; presque huit sur dix de ces femmes non rémunérées étaient employées dans l’agriculture. Le statut d’ « aide familiale » est la consécration de l’exploitation familiale puisqu’il institutionnalise le fait que des producteurs sont non payés, c’est-à-dire que le bénéfice de leur production est acquis à leur parent, mari ou père. […] Beaucoup de femmes d’agriculteurs, de commerçants et d’artisans continuent néanmoins à se déclarer « sans profession » ; aussi le nombre de femmes participant à la production de marchandises dans le cadre de l’ « exploitation » familiale est-il certainement très supérieur au nombre de femmes recensées comme « aides familiales » » (p. 37). Il y aurait près d’une femme sur 10 soumises à ces rapports de production en 1970.

« La gratuité du travail des femmes continue d’être acquise lors même que la gratuité du travail des enfants est mise en question : de plus en plus fréquemment […] le fils exige que son travail lui soit payé […] mais la suggestion que sa femme pourrait exiger la même chose, que le couple reçoive deux salaires pour deux emplois, se heurte à l’incompréhension la plus totale. La gratuité du travail des hommes est donc battue en brèche […], tandis que la gratuité du travail des femmes est institutionnalisée non seulement dans la pratique mais dans la comptabilité de l’Etat (statut d’aide familiale) et dans les revendications des partis d’opposition : le Modef [proche du PCF] exige que chaque exploitation familiale soit assurée d’avoir un revenu équivalent à un salaire. L’implication est que le travail de la femme […] ne mérite pas salaire, ou plutôt puisque la production de la femme est échangée par le mari comme la sienne propre, que le travail de la femme appartient à son mari » (pp. 37-38).

- Il n’y a pas de différence entre les services domestiques produits par les femmes et les autres biens et services productifs produits et consommés dans la famille : « Dans l’économie paysanne classique une grande partie des biens consommés par la famille est produite par elle : elle absorbe directement une partie de sa production. Or cette production est aussi commercialisable, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de distinction [a priori] entre valeur d’usage et valeur d’échange. Le même bien qui est consommé par la famille et qui a donc une valeur d’usage pour elle a aussi naturellement une valeur d’échange puisqu’il peut être porté sur le marché. D’autre part, s’il n’était pas autoproduit, il devrait être remplacé par son équivalent acheté sur le marché. Pour cette raison l’autoconsommation paysanne est considéré comme un revenu pour les intéressés et comme une production pour la comptabilité nationale » (p. 38). Ainsi, selon Delphy, « l’exemple de l’autoconsommation paysanne illustre bien le fait qu’il n’y a aucune différence de nature entre les activités dites « productives » (comme l’engraissement du cochon) et les activités ménagères dites « non productives » (comme la cuisson du dit cochon) » (p. 39).

« En résumé, hommes et femmes créent ensemble des valeurs d’usage qui sont :

- Virtuellement des valeurs d’échange : femmes et hommes produisent lait, œufs, denrées agricoles pour leur consommation et pour l’échange ; le niveau de consommation désiré et la quantité d’argent liquide désirée déterminent ce qui arrive sur le marché et ce qui est autoconsommé ;

- Comptabilisées dans la production (dans le produit national brut) ;

- Les valeurs d’usage « productives » ne sont pas différentes des valeurs d’usage « non productives » créées par le travail purement ménager ; elles sont incluses dans le même processus de création et de transformation des produits bruts » (p. 39).

Il n’y a donc aucune « justification économique » au travail gratuit des femmes et à leur exploitation domestique.

- De même qu’il y a continuité et non coupure entre les activités ayant pour but l’autoconsommation et appelées productives et les activités ayant pour but l’autoconsommation et appelées non productives (les activités ménagères), il y a continuité entre les services fournis gratuitement par les femmes et les services commercialisées : « Ménage, cuisine, soins aux enfants […] continuent d’être effectuées gratuitement par les femmes pour la plus grande partie. Que cette gratuité ne dépend pas de la nature des travaux est […] prouvé par le fait que lorsque les femmes fournissent ces services hors de la famille, ils sont rémunérés. Lorsque ces services ne peuvent être fournis par les femmes dans les familles, celles-ci doivent se les procurer vénalement. Tous les services domestiques existent en fait sur le marché : […] les restaurateurs offrent des plats tout préparés, les crèches et les nourrissons procurent les soins aux enfants, les entreprises de nettoyage et les gens de maison exécutent les travaux d’entretien, etc. » (p. 40).

Ainsi, il n’y a pas de « marchandise » en soi, contrairement à ce que disait Polanyi : chaque activité et chaque produit peut devenir marchandise s’il s’insère dans des rapports de production capitaliste, et peut rester non-marchandise s’il reste au sein des rapports de production patriarcaux.

Delphy prend alors un exemple spécifique : « Les dépenses de nourriture constitu[ai]ent le poste principal du budget des ménages […]. Le ménage a le choix entre acheter cette nourriture sous une forme consommable et par la valeur ajoutée à la forme brute par le travail vénal du restaurateur, etc., ou l’acheter sous une forme brute et y appliquer la somme de [labeur] nécessaire pour la rendre consommable. La plupart des dépenses effectuées à ce poste sont consacrées à l’achat des matières premières brutes […] Si la plupart des « ménages » [des maris, en réalité] préfèrent acheter la nourriture sous forme brute c’est parce que le [labeur] ménager est gratuit, et que ce [labeur] est entièrement fourni par les femmes. On peut opposer ces faits à l’idéologie selon laquelle le seul salaire du mari paye pour la consommation entière du ménage » (pp. 40-42). Mais peut-être Christine Delphy a-t-elle en un sens raison de parler de « travail » au sujet de l’activité domestique non-productrice de marchandises des femmes : dans un système globalement capitaliste, toute activité est virtuellement et en puissance une activité productrice de marchandise, donc du travail. D’autre part, l’angle d’attaque de Christine Delphy est celui du patriarcat, non du capitalisme, et donc elle peut utiliser un appareil conceptuel largement différent.

Au total, « en France, en 1955, sur 105 milliards d’heures de travail, 43 milliards étaient consacrées au travail rémunéré, 45 au travail ménager non salarié […]. En 1958, en France, les femmes mariées fournissaient en moyenne par semaine 60 heures de travail ménager gratuit : 35 heures pour les femmes sans enfant ; 52 heures pour les femmes ayant un enfant ; 64 heures pour les femmes ayant deux enfants ; 70 heures pour les femmes ayant trois enfants » (p. 42).

« En conclusion, l’exclusion du travail des femmes du domaine de l’échange ne résulte pas de la nature de leur production puisque leur travail gratuit s’applique : 1) à la production de biens et services qui arrivent et sont échangés sur le marché (dans l’agriculture, l’artisanat, le commerce) ; 2) à la production de biens et de services qui sont rémunérés quand ils sont effectués hors de la famille, et non rémunérés dans la famille » (p. 42).

- Aujourd’hui, l’appropriation de la force de travail des femmes tend à se limiter à l’exploitation (la fourniture gratuite par elles) du travail domestique et d’élevage des enfants : « Dans les secteurs où toute la production destinée à l’échange est produite sur le mode salarial, le travail gratuit de la femme ne peut plus être appliqué qu’aux productions non destinées à l’échange. Ou plus exactement le mode de production familial – l’exploitation du travail gratuit de la femme – ne peut plus s’appliquer aux productions destinées à l’échange […]. Avec l’industrialisation, la production familiale se restreint au travail ménager » (p. 43).

Ainsi, « l’entrée des femmes dans l’industrie comme salariées est la conséquence immédiate de l’impossibilité d’exploiter totalement leur force de travail. […] Cependant l’appropriation de leur force de travail par le mari est si absolue que, même quand le travail de la femme est effectué à l’extérieur de la famille, leur salaire appartient encore à leur mari. À partir de 1907, la femme dispose – en droit – de son salaire, mais en fait les régimes matrimoniaux annulent cette concession (tous les gains tombant dans la communauté dont le mari seul peut disposer). Jusqu’en 1965, la force de travail entière de la femme est appropriée : son mari peut s’opposer [légalement] à ce qu’elle travaille à l’extérieur. Ces dispositions ayant été abrogées en 1965, on peut dire que depuis la femme a récupéré en droit une partie de sa force de travail. Libre de travailler à l’extérieur, la femme n’en est pas libre en fait. Une partie de sa force de travail reste appropriée, puisqu’elle doit « assumer ses obligations familiales », c’est-à-dire fournir gratuitement le travail domestique et l’élevage des enfants. Non seulement le travail à l’extérieur ne la dispense pas du travail domestique mais il ne doit pas nuire à ce dernier. La femme n’est donc libre que de fournir un double travail contre une certaine indépendance économique. La situation de la femme mariée qui travaille met bien en évidence l’appropriation statutaire de sa force de travail. En effet, la fourniture de travail domestique n’est plus justifiée par l’échange économique auquel on assimile abusivement le servage de la femme « à la maison » : on ne peut plus soutenir que le travail domestique est effectué contre l’entretien, que l’entretien est l’équivalent du salaire et que ce travail est donc payé. Les femmes qui travaillent s’entretiennent elles-mêmes et fournissent donc ce travail domestique contre rien » (p. 44). Christine Delphy tord une nouvelle justification de l’exploitation domestique, l’idéologie de « l’entretien ».

« De plus, quand un couple calcule ce que gagne une femme qui travaille « au dehors », il déduit les frais de garde d’enfants, les impôts supplémentaires, etc. du seul salaire de la femme au lieu de soustraire ces dépenses de l’ensemble des revenus du couple. Ce qui démontre que :

- Ces consommations sont considérées comme devant être gratuites au contraire des consommations telles que logement, transport, etc., qui elles ne sont pas déduites des gains ;

- Elles sont également considérées comme devant être produites exclusivement par la femme : une partie de son salaire est considérée comme nulle, servant à payer ce qu’elle aurait dû faire gratuitement » (p. 44).

- À partir de ces données, il est maintenant possible d’ébaucher les principes d’une analyse de classes : « Le statut d’enfant ou de cadet, base de l’exploitation familiale pour les femmes, est temporaire, le statut de femme dure toute la vie. De plus, ce n’est pas en tant qu’hommes que les aides familiaux masculins sont exploités, tandis que c’est en tant que femmes (épouses) que les femmes le sont. […] Le travail ménager gratuit [de plus] est effectué exclusivement par les femmes, en tant que femmes du chef de ménage » (p. 45). Les femmes sont avant tout donc des membres de la classe des exploitées domestiques.

Delphy souligne ensuite l’importante différence entre salariat et exploitation domestique : « Au contraire [du salarié], les prestations de la femme mariée ne sont pas précises : elles dépendent de la volonté de l’employeur, le mari. Les prestations ne sont pas non plus rémunérées par un barème fixe : l’entretien fourni ne dépend pas du travail effectué par la femme mais de la richesse et de la bonne volonté de son mari. Pour le même travail, par exemple l’élevage de trois enfants, la femme d’un ouvrier et la femme d’un PDG reçoivent un entretien variant du simple au décuple. Pour le même entretien à l’inverse, la femme fournit des prestations très différentes suivant les besoins de son mari. Ainsi les femmes de bourgeois voient leurs prestations de travail domestique réduites en faveur de prestations de représentation sociale. Les prestations reçues n’ayant pas de rapport avec les prestations fournies, les femmes n’ont pas la ressource d’améliorer leurs services pour accroître leur niveau de vie et la seule solution pour elles consiste à fournir les mêmes services à un homme plus riche : la conséquence logique de la non-valeur de leur travail est la course au beau mariage. Mais si son mariage avec un homme de la classe possédante peut élever le niveau de vie d’une femme, il ne la fait pas rentrer dans cette classe. Elle ne possède pas elle-même les moyens de production. Son niveau de vie ne dépend donc pas des rapports de production de classe aux prolétaires, mais des rapports de production de servage à son mari. Les femmes de bourgeois dont le mariage se termine doivent gagner leur vie, dans l’immense majorité des cas, en tant que salariées : elles deviennent alors concrètement – avec en plus le handicap de l’âge et du manque de formation professionnelle – les prolétaires qu’elles étaient virtuellement […] En résumé, alors que le salarié dépend du marché (d’un nombre théoriquement illimité d’employeurs), la femme mariée dépend d’un individu. Alors que le salarié vend sa force de travail, la femme mariée la donne : exclusivité et gratuité sont intimement liées » (pp. 46-47).

- La fourniture gratuite de travail dans le cadre d’une relation globale et personnelle (le mariage), constitue précisément un rapport d’esclavage

« On peut dire que puisque moins de 10 % de plus de 25 ans sont célibataires, les chances sont si fortes pour toute femme d’être mariée à un moment quelconque de sa vie que toutes les femmes sont vouées à entrer dans ces rapports de production. En tant que groupe effectivement soumis à ce rapport de production, elles constituent une classe, en tant que catégorie d’êtres humains destinés par naissance à entrer dans cette classe, elles constituent une caste. L’appropriation et l’exploitation de leur travail dans le mariage constituent l’oppression commune à toutes les femmes. En tant qu’êtres destinées à devenir « la femme » quelqu’un, les femmes destinées au même rapport de production ne constituent qu’une seule classe. Quand elles participent à la production capitaliste elles entrent en plus dans d’autres rapports de production […]. D’après ce qui précède, il est à peu près aussi juste de dire que les femmes de bourgeois sont aussi des bourgeoises que de dire que l’esclave d’un planteur est lui-même planteur. C’est pourtant ce qui s’entend tous les jours. De même, il se fait couramment une confusion entre les femmes d’ouvriers et les ouvrières […] Il s’agit en fait, en prétendant que les femmes appartiennent à la classe de leur mari, de masquer le fait que les femmes, précisément, appartiennent par définition à une autre classe que leur mari. En prétendant que le mariage peut se substituer aux rapports de production dans le système capitaliste comme critère d’appartenance de classe dans ce système, on masque et l’existence d’un autre système de production, et le fait que les rapports de production de ce système constituent précisément maris et femmes en classes antagoniques (les uns retirant un profit matériel de l’exploitation des autres) » (pp. 47-49).

Delphy cite quelques revendications du PCF en 1970 : « Mettre à la disposition de tous les foyers les appareils ménagers en mesure aujourd’hui d’aboutir à la mécanisation des travaux domestiques », pour « faciliter la tâche [non-questionnée] de mère de famille à la travailleuse » ; il faut dire que pour le PCF « une répartition égale dans le ménage des difficultés et de la fatigue est une conception limitée de l’égalité » (cité p. 50). On critiquera en revanche ses citations positives de Lénine, lequel n’a pas hésité au massacre de nombreuses femmes, qu’il s’agisse d’anarchistes, d’ouvrières ou de paysannes.

Perspectives politiques

« En conclusion, l’exploitation patriarcale constitue l’oppression commune, spécifique et principale des femmes : commune parce qu’elle touche toutes les femmes mariées (80 % des femmes à tout moment) ; spécifique parce que l’obligation de fournir des services domestiques gratuits n’est subie que par les femmes ; principale parce que même quand les femmes travaillent « au dehors », l’appartenance de classe qu’elles en dérivent est conditionnée par leur exploitation en tant que femmes » (p. 50). Les femmes sont d’une part privées d’accès aux moyens de production, et d’autre part sommées d’accomplir leurs « obligations familiales » même lorsqu’elles ont un travail salarié.

Pour Delphy, « cette analyse constitue un préalable à l’étude des rapports entre capitalisme et patriarcat : il importe de bien savoir en quoi consiste le patriarcat pour comprendre dans quelle mesure il est théoriquement indépendant du capitalisme. Seule cette compréhension permettra de rendre compte de l’indépendance historiquement constatée entre ces deux systèmes. À ce prix seulement il est possible de fonder matériellement l’articulation des luttes antipatriarcales et anticapitalistes. Tant que cette articulation reste fondée sur des postulats de hiérarchie non prouvée et/ou sur le volontarisme idéologique on se condamne à la confusion théorique et à l’inefficacité politique dans l’immédiat, à l’échec historique à long terme » (p. 51).

Et Delphy de conclure : « Dans l’immédiat on peut poser que la libération des femmes ne se fera pas sans la destruction totale du système de production et de reproduction patriarcal. Ce système étant central à toutes les sociétés connues, cette libération implique le bouleversement total des bases de toutes les sociétés connues » (p. 52). On pourra, en revanche, critiquer sa conception léniniste de l’émancipation.

Travail ménager ou travail domestique ?

Un article de sociologie du travail ménager, pour approfondir.

Famille et consommation

Dans cet article, Christine Delphy rappelle l’inégale consommation des denrées alimentaires, laquelle inégalité clairement sociale pourrait expliquer (au moins partiellement) que les femmes sont en moyenne plus petites et moins fortes (surtout s’il s’agit d’une inégalité ancienne historiquement).

Le chef de famille est systématiquement avantagé, contrairement aux femmes et aux enfants, au sein des familles traditionnelles des campagnes encore aujourd’hui : « Le chef de famille […] prend les plus gros morceaux. Il prend aussi les meilleurs ; la diversification porte autant sur la qualité que sur la quantité » (p. 79). Les femmes sont contraintes de manger moins, elles sont persuadées de manger moins, jusqu’aujourd’hui : « Parfois ces préceptes prennent l’allure de constatations : « les femmes mangent moins que les hommes ». Parfois ils ont la forme de conseils d’hygiène » (p. 81). Et cet affamement des femmes a des conséquences néfastes (pp. 81-82). Pour justifier celui-ci, « la théorie indigène [des paysans] pose une relation entre la taille des individus et la quantité de nourriture nécessaire à leur organisme. Qu’il s’agisse d’une rationalisation et non d’un principe de répartition est rendu évident par le nombre d’exceptions que cette relation souffre : un mari, un patron, un père, un aîné, aussi chétifs soient-ils, n’abandonnent pas leur part privilégiée à une femme, un ouvrier, un enfant, un cadet, aussi importante soit leur taille » (p. 82).

En outre, « la théorie des besoins différentiels comporte un troisième niveau d’argumentation, celui des dépenses différentielles d’énergie. Cette argumentation ne s’appuie pas sur la mesure de l’énergie réellement dépensée par l’individu […] [mais] sur la classification des activités en « gros travaux » et « petits travaux ». Or, cette classification n’est pas établie d’après la dépense d’énergie requise par l’activité considérée, mais par la nature des activités. Cependant, l’opération technique elle-même n’est pas le critère réel de la classification : le portage d’eau est considéré comme un « petit travail », le portage de fumier un « gros travail » ; la pénibilité de la tâche non plus : le moissonnage à la faux est « un gros travail », le bottelage et le liage sont regardés comme un « petit travail » » (p. 82). Et comme par hasard, « partout en France, portage d’eau et bottelage sont ou étaient exclusivement des travaux de femmes, les autres portages et le moissonnage des travaux d’hommes » (p. 82).

Ainsi, « le critère de classification des travaux en « gros » et « petits », réside en fait dans le statut [homme ou femme] de ceux qui les effectuent ordinairement […] Quand les femmes effectuent des travaux réputés « gros » dans la région considérée […] l’évaluation de leurs dépenses et besoins en énergie n’est pas modifiée pour autant. Ceci n’est pas pour étonner, puisque cette dépense et les besoins réels ne sont jamais mesurés, ni comparés : le simple décompte du temps d’activité physique journalier, plus élevé en moyenne d’un tiers pour les femmes que pour les hommes, donnerait à penser que, contrairement à la croyance indigène, ces dépenses et donc les besoins d’énergie sont plus grands chez elles » (p. 83). Ainsi peut-on dire que l’idée selon laquelle « les femmes mangent moins parce qu’elles en ont moins besoin » est une idéologie patriarcale justifiant l’inégale répartition des denrées alimentaires.

Cette théorie « prendrait-elle en compte alors les besoins subjectifs, les désirs. Moins encore. Il est clair que, dans la détermination des « besoins » d’un individu donné, l’évaluation de l’ « intéressé » ne rentre pas. La sensation de faim ressentie par les enfants et les adolescents ne fait pas conclure à un besoin de nourriture. Au contraire, aux demandes, il est opposé un « tu n’en as pas besoin », qui pose le besoin comme différent de, extérieur au, et même antinomique au désir » (p. 83). La pseudo-objectivité patriarcale nie les désirs et les besoins alimentaires des individus, notamment des femmes et des enfants.

Mais « alors que pour les jeunes, les interdictions alimentaires restent – même intériorisées – de l’ordre de la contrainte, et d’autant plus qu’elles sont liées à un statut nécessairement transitoire, elles sont intégrées, pour les femmes, à un système répressif plus vaste […]. Ce système est l’idéologie du rôle d’épouse et de mère. En effet, les femmes sont gérantes de la maison, et […] se trouvent confrontées à des situations pour lesquelles aucune consigne n’existe. À ce moment, un principe général prend le relais des interdictions précises qui deviennent inappropriées. Ce principe général est simple : l’épouse et mère doit en toute occasion préserver les privilèges de l’époux et père, et se « sacrifier » » (p. 85).

Pour autant, « les choses ne se passent pas de la même façon dans toutes les sociétés. Ainsi en Tunisie, la consommation différentielle est obtenue par des modalités radicalement différentes. Les hommes font deux ou trois repas par jour, les femmes en font un ou deux, et ces repas ne coïncident jamais. Les femmes utilisent pour les leurs des aliments préparés une fois par an, et obtenus à partir de denrées de deuxième qualité. Les repas qu’elles préparent pour les hommes utilisent au contraire des produits frais de première qualité. La séparation rigoureuse du lieu, du moment et de la substance de base des repas rend toute concurrence pour les aliments impossible entre hommes et femmes. En France aujourd’hui […] hommes et femmes se nourrissent au même « pain et pot ». La consommation différentielle ne procède pas, pour l’essentiel, par l’interdiction de tel ou tel aliment, mais par l’attribution de la part la plus petite et la plus médiocre de chaque aliment aux femmes » (p. 85). Ce système fixe d’avance l’inégale répartition des aliments au profit du chef de famille et des hommes. Christine Delphy donne des exemples d’intériorisation de cette inégalité alimentaire par les femmes (p. 86). Le « sacrifice […] devient une seconde nature. C’est sans réfléchir que la maîtresse de maison prend le plus petit biftèque, et n’en prend pas du tout si, d’aventure, il n’y en a pas assez pour tout le monde » (pp. 86-87). Lors d’une pénurie de pommes de terre à Paris au cours des années 1960, les femmes se sacrifièrent pour laisser les patates à leurs maris (pp. 87-88).

La transmission héréditaire

Après avoir rappelé qu’il existe d’autres mécanismes de transmission, comme la cooptation ecclésiastique, Christine Delphy questionne le caractère « naturel » de l’hérédité du patrimoine. En effet, « considérer tous les enfants d’une famille comme bénéficiant également du patrimoine, les traiter tous d’héritiers, est une aberration. Dès lors qu’on peut d’héritage, on parle d’un système qui non seulement peut être […] mais aussi est, le plus souvent, fondé sur […] l’inégalité. Par exemple l’exclusion plus ou moins totale des filles de l’héritage des biens caractérise la majorité des systèmes […]. Non-héritiers, les filles et les cadets sont a fortiori non-successeurs quand l’héritage est le moyen principal de succession à la position du père » (p. 110). Ainsi, dans un village normand, « l’héritage est égalitaire : les biens sont également partagés, au moins en théorie, entre tous les enfants y compris les filles. Mais la position propre du père, qui est définie par le statut de tenancier d’une exploitation agricole, est transmise intégralement, in fine, à un seul enfant » (p. 111).

Mais « qu’advient-il des autres, des non-successeurs ? Ici il faut distinguer deux catégories de non-successeurs : les garçons et les filles, car ils et elles ont des sorts différents » (p. 112). Les garçons peuvent devenir péniblement des petits exploitants au sein du système normand (pp. 112-113), mais les filles non. Et au sein du système béarnais (lequel implique une inégale répartition de l’héritage, au seul profit de l’aîné), « toute possibilités de s’installer à leur compte leur est [aux cadets] refusée ; ils ne peuvent « rester » qu’en devenant « cadets », c’est-à-dire domestiques sans salaire et obligatoirement célibataires sur la propriété de leur père échue à leur frère successeur » (p. 114). Delphy conclue : « On voit donc que les cadets normands ne doivent pas leur statut indépendant uniquement à des facteurs hors-hérédité, puisque les mêmes cadets, dans un autre système héréditaire, ne peuvent pas acquérir ce statut, sont des « dépendants » » (p. 114).

Hérédité et constitution interne des classes

Delphy met en avant une bizarrerie : « Il va […] de soi pour tout le monde que la classe ouvrière comporte bien plus d’individus que les seuls ouvriers, que la classe paysanne ne se limite pas à la population des chefs d’exploitation. Chaque classe comporte donc, d’une part les individus détenteurs des positions qui définissent cette classe, et d’autre part d’autres individus que nous appellerons […] les non-détenteurs de ces mêmes positions » (p. 116). La plupart de ces non-détenteurs sont des femmes, des épouses : « Elles sont rattachées […] à la classe de leur mari quand elles ne travaillent pas à l’extérieur, n’ont pas de position propre […] mais elles le sont aussi quand elles travaillent et ont une position propre […]. Le statut de l’épouse entraîne celui de non-détenteur » (p. 117).

« Le rattachement des épouses à la classe de leur mari, qui est permis par l’attribution automatique aux épouses du statut de non-détenteur a pour effet curieux de cacher précisément ce statut. En effet, une fois cette manœuvre opérée, on traite les épouses ainsi rattachées comme si leur appartenance de classe était identique à, de même nature que, l’appartenance de classe de leur mari. En bref, on les traite comme si elles détenaient une position à l’instar de leur mari, alors que la démarche par laquelle elles sont rattachées à la classe de leur mari présume précisément le contraire : la non-détention d’une position propre » (p. 117). Et « cette dichotomie a partie liée avec l’hérédité. Dans le village normand cité plus haut, si tous les garçons ne sont pas des successeurs, tous les successeurs sont en revanche des garçons. Les filles sont systématiquement exclues de la succession » (p. 118).

Delphy poursuit : « Or c’est dans cette catégorie de non-successeurs que sont recrutées les épouses. […] L’institution proprement héréditaire refuse aux filles normandes les possibilités d’acquisition d’un statut indépendant qu’elle donne aux garçons même non-successeurs. Elles ne peuvent « s’établir à leur compte ». Elles ne peuvent rester à la terre en conséquence qu’en devenant des aides familiales, des « dépendants ». […] [De plus de par l’institution familiale] […] une fille ne peut rien « avoir » tant qu’elle est célibataire. Elle peut par contre bénéficier de certaines facilités quand elle se marie. Mais, dès lors qu’elle se marie, elle « apporte » ces facilités : bail, tenure, bétail, etc. à son mari. De même qu’elle ne peut avoir de biens à elle dès qu’elle est mariée – en disposer – elle ne peut, par décret, avoir de position propre, et ne dispose même plus de sa force de travail » (p. 118).

Delphy conclue : « À propos des situations de père et de mère, de mari et d’épouse, on parle soit, en sociologie générale, de « catégories de sexe », soit, en sociologie de la famille, de « rôles ». Or il apparaît ici clairement que les catégories de sexe sont en fait des catégories de classe, et plus précisément des catégories de statut à l’intérieur des classes » (p. 119).

Ainsi, « l’hérédité ne désigne pas seulement qui entre dans une classe donnée, mais aussi qui n’y entre pas. L’hérédité, partie de l’institution familiale, est, comme telle, hiérarchique. […] Loin d’être d’abord un facteur d’inertie sociale […] elle est aussi et autant un facteur de mouvement ou de « non-hérité ». Si elle permet à certains enfants d’acquérir la position de leur père, elle l’interdit à d’autres, et le premier résultat n’est obtenu qu’au prix du second. Elle distribue les enfants nés dans une même classe dans différentes classes et sous-classes. Mais son action ne s’arrête pas là. Elle crée une masse de non-successeurs […] ; l’institution familiale […] prend ensuite le relais et transforme une partie de ces non-successeurs en « épouses », créant ainsi une catégorie de non-détenteurs (« catégories de sexe ») à l’intérieur de chaque classe » (pp. 119-120). L’hérédité est donc un phénomène social et il (comme mécanisme) reproduit autant qu’il exclue.

Mariage et divorce

« Le mariage est l’institution par laquelle un travail gratuit est extorqué à une catégorie de la population, les femmes-épouses. Ce travail est gratuit car il ne donne pas lieu à un salaire mais à l’entretien. Ces rapports de production particuliers, dans une société définie par la vente du travail (le salariat) et la vente des produits, ne sont pas déterminés par la nature du travail fourni. En effet, ces rapports ne sont pas limités à la production de travail ménager et d’élevage des enfants, mais s’étendent à toutes les productions effectuées par les femmes (et d’ailleurs aussi les enfants) au sein de la famille » (p. 123).

« Les biens et les services domestiques eux-mêmes, produits par les femmes, ne sont pas différents en nature d’autres biens et services produits et consommés dans la famille […] qui sont, à la différence du travail domestique, considérés comme productifs » (p. 123)

« Enfin, les services domestiques peuvent être achetés sur le marché – ont une valeur – quand ils ne sont pas produits dans le cadre du mariage par des femmes-épouses » (p. 123).

« La gratuité du travail ménager – ce rapport de production particulier – ne dépend pas de sa nature puisque lorsque les femmes fournissent ce travail hors de la famille, il est rémunéré. Le même travail prend donc de la valeur – est rétribué – dès lors que la femme le fournit à des individus avec qui elle n’est pas mariée » (p. 123)

Delphy affirme de manière important : « On doit donc en conclure que la non-valeur de ce travail est induite institutionnellement par le contrat de mariage et que le contrat de mariage est un contrat de travail. Plus précisément c’est un contrat par lequel le chef de famille – le mari – s’approprie tout le travail effectué dans la famille puisqu’il peut le vendre sur le marché comme le sien propre […]. Inversement le travail de la femme est sans valeur parce qu’il ne peut pas porté sur le marché, et il ne peut l’être en raison du contrat par lequel sa force de travail est appropriée par son mari » (pp. 123-124).

Deuxième thèse vraiment capitale : « Quand les femmes-épouses travaillent à l’extérieur, elles sont néanmoins tenues d’effectuer le travail ménager. Apparemment toute leur force de travail n’est pas appropriée puisqu’elles en divertissent une partie pour leur travail salarié. Mais, travaillent, elles s’entretiennent elles-mêmes. Si on avait pu, avec une certaine dose de mauvaise foi, considérer le contrat de mariage comme un contrat d’échange : travail ménager contre entretien, l’illusion disparaît quand les femmes-épouses gagnent elles-mêmes leur vie. Le caractère gratuit du travail ménager est non pas moins, mais plus marqué encore » (p. 124).

L’institution du mariage oblige pernicieusement au travail ménager : « La contribution de la femme aux « charges du ménage » […] est inscrit négativement – si l’on peut dire – dans les prescriptions de mariage dans le sens où le manque à remplir cette obligation est sanctionné. L’une de ces sanctions est le divorce » (p. 125).

Et « si l’on admet que le mariage donne lieu à l’exploitation des femmes, il faut penser qu’elles doivent être soumises à des pressions pour y entrer […]. On est en face d’un paradoxe : d’une part le mariage est le lieu – institutionnel – d’une exploitation pour les femmes, d’autre part, précisément en raison de cette exploitation, leur situation potentielle […] est si mauvaise que le mariage est encore la meilleure carrière – économiquement parlant – pour elles. Si une situation initiale ou potentielle est mauvaise, l’état de mariage ne fait ensuite qu’aggraver cette situation, et renforce donc sa propre nécessité. Les pressions économiques, c’est-à-dire l’écart entre le niveau de vie indépendant virtuel et le niveau de vie « marié », ne font que s’accroître. Des entretiens avec des femmes de la petite et moyenne bourgeoisie le confirment : en se mariant, les femmes abandonnent souvent leurs études ou leur travail ; parfois même […] elles abandonnent leurs propres études pour financer, par un travail sans avenir, celles de leur mari, et arrêtent de travailler quand celui-ci à son diplôme. Si, rarement, elles continuent à travailler, c’est au prix de sacrifices énormes, malgré lesquels elles n’ont pas la même disponibilité pour leur travail – et en conséquence les mêmes possibilités de promotion qu’elles auraient eues si elles n’avaient pas, en plus d’elles-mêmes, un mari et des enfants à entretenir matériellement. Dix ans après le début du mariage, celui-ci est en encore plus nécessaire qu’avant, car pendant qu’elles perdent du terrain stagnent sur le marché du travail, le mari progresse d’autant plus qu’il n’a pas les charges du ménage. Cette exemption du travail ménager n’est pas le fait de maris particuliers, elle est générale, elle est même considérée comme la norme : la journée de travail « normale » est celle d’un individu exempté de la tâche de son entretien matériel. Mais pour être une norme, cette exemption n’en est pas moins rendue possible uniquement grâce à l’assomption exclusivement féminine des tâches ménagères. Ce n’est évidemment pas à la carrière des autres hommes que celle du mari doit être comparée, mais à celle qu’il aurait eu étant célibataire, ou mieux, devant partager toutes les tâches ménagères, y compris l’élevage des enfants. Ce double processus est particulièrement évident dans le cas où la femme a abandonné ses études pour financer celles de son mari. Dans ce cas, partis tous les deux d’une situation sensiblement égale (si on ne tient pas compte de la discrimination), le mariage amène une mobilité descendante de la femme et au contraire une mobilité ascendante de l’homme qui se conjuguent pour creuser un écart considérable entre les possibilités économiques des deux » (pp. 125-127). Christine Delphy argue ainsi qu’en payant moins les femmes, le patronat renforce le patriarcat en contraignant celles-ci au mariage (et cela l’arrange bien, d’ailleurs).

« Nombre de femmes divorcées ou en instance de l’être abordent le marché du travail en catastrophe (comme les veuves d’ailleurs) : sans qualification, sans expérience de travail, sans ancienneté, elles se trouvent reléguées dans les emplois les moins bien payés. Cette situation contraste souvent avec le niveau honorable de leurs études, les carrières qu’elles envisageaient ou qu’elles pouvaient envisager avant leur mariage, la position sociale de leur parents, et non seulement la position sociale originelle de leur mari mais surtout celle qu’il a atteinte […] au moment du divorce » (p. 127).

Le divorce entraîne des difficultés économiques uniquement du côté des femmes : « Le niveau de vie des divorcés un an après le divorce [en 1985], tombe de 40 % pour les femmes et s’élève de 70 % pour les hommes » (p. 128).

Christine Delphy arrive alors à un point important, celui d’une poursuite du mariage même après divorce : « La charge des enfants est l’aspect de l’état de divorce qui éclaire le plus le mariage est en même temps confirme la continuation du mariage après le divorce. Cette charge, assumée par la femme, confirme l’hypothèse de l’appropriation du travail de la femme par le mari, mais de plus elle fait entrevoir ce qui est moins évident : que cette appropriation, caractéristique du mariage, persiste après que celui-ci est rompu. Ce qui nous permet d’avancer que le divorce n’est pas contraire du mariage, ni sa fin, mais un avatar, une transformation du mariage » (p. 128, je souligne).

« Au moment du mariage cette appropriation est légalement ; elle est un fait de coutume principalement en ce sens que, quoiqu’elle soit contenue par un cadre juridique, celui-ci est d’une part vague, d’autre part inutilisé sinon inutile. Il n’entre en action que précisément quand le mariage se termine. Alors même, l’intervention judiciaire n’a pas pour objet manifeste de faire peser toute la charge des enfants sur la femme, ni d’en exempter totalement le mari. Elle le permet plutôt, et plutôt par omission que par une action positive. Celle-ci existe cependant mais son guide officiel est l’ « intérêt de l’enfant ». Officieusement (action négative) la garde des enfants est considérée comme un privilège et même une compensation pour les femmes, mal loties par ailleurs. Toute une mise en scène a pour but de dresser les conjoints l’un contre l’autre, de faire peser des incertitudes quant à l’issue du combat, et d’ériger la garde des enfants en enjeu de ce combat, mise en scène au terme de laquelle, celle (celui) qui obtient la garde des enfants considère avoir remporté une victoire. Bien entendu il n’est jamais question de leur entretien – de leur charge – mais seulement de leur « garde » […]. Officiellement encore la charge est répartie entre les deux parents. Dans les faits les femmes ont toujours la garde des enfants jeunes. Leur revenu après le divorce est toujours très inférieur à celui de leur mari. Les pensions fixées par le tribunal sont toujours dérisoires. La contribution financière de la femme est nécessairement supérieure en valeur absolue à celle du mari, ce qui, compte tenu de son revenu inférieur, représente une valeur et un sacrifice relatif beaucoup plus grand pour elle. De toute façon, le plus souvent, les pensions ne sont jamais versées. Mais même en restant dans le cadre officiel – dans l’hypothèse où elles sont versées – les pensions ne prennent jamais en compte l’entretien matériel : le temps et le travail de la femme » (pp. 128-129).

« Ainsi, à la fois par des actions positives : l’attribution de la garde à la mère, la fixation d’une pension dérisoire, et par des actions négatives : l’omission de veiller à ce que les pensions soient versées, le tribunal consacre la responsabilité exclusive des femmes. […] L’intérêt de l’enfant ne commande impérativement que celui-ci soit confié à sa mère, qu’elle soit pauvre […] ou malade, que tant qu’il nécessite un travail d’entretien important : tant qu’il y a des couches à laver, des biberons à donner, des courses à faire pour lui, etc. Dès que l’enfant a atteint quinze ans la Cour regarde généralement son père avec plus de faveur que la mère : elle ne saurait lui donner autant d’avantages que le père, plus riche (et pour cause). Un enfant confié à sa mère jusqu’à cet âge peut alors être redonné au père, toujours en considération de son intérêt […]. Objectivement, l’ « intérêt de l’enfant » a contribué à appauvrir sa mère, à enrichir son père, et à créer ainsi les conditions dans lesquelles sont intérêt ultérieur est de revenir à son père » (p. 129).

Delphy conclue : « De cela on peut tirer deux conclusions : comme pendant le mariage le travail d’élevage des enfants est assuré […] par la femme gratuitement (et comme pendant le mariage le mari est exempté de cette charge) ; de plus l’entretien financier des enfants, assuré par les deux conjoints ou par le mari seul pendant le mariage, est désormais assuré exclusivement (ou à peu près) par la femme. En revanche la femme n’a plus à subvenir à l’entretien matériel de son mari. Ceci jette une lumière particulière sur le contrat de mariage. […] Le mariage, par rapport au divorce, consiste donc en l’échange de l’entretien matériel du mari par la femme contre une participation du mari à l’entretien financier des enfants » (p. 130).

Christine Delphy tire une autre conclusion, assez originale : « Si l’on peut considérer que le mariage réalise l’appropriation du travail de la femme-épouse, la situation des femmes mariées qui travaillent au-dehors fait penser que cette appropriation globale peut être transformée en une appropriation partielle, et portant non plus sur un temps mais sur un travail spécifique qui lui-même peut, à la limite, être remplacé par la fourniture d’un dû en argent. Ce processus rappelle l’évolution du statut des esclaves entre l’Empire romain et le Bas Moyen-Âge, voire les Temps modernes » (p. 130) : on passe ainsi de l’esclavage aux corvées (jours de labeur dues au seigneur), avant une transformation des corvées en somme monétaire (donc un impératif de production commerciale) due au seigneur.

Ainsi, « mariage et divorce peuvent être considérés comme deux moyens d’aboutir au même résultat : attribuer collectivement le charge des enfants aux femmes, et en exempter collectivement les hommes » (p. 131). Cependant, précise Delphy, « l’appropriation du travail de la femme par le mari cesse […] dès lors que le mariage prend fin. Dans ce sens il n’y a pas continuation du mariage dans le divorce. En revanche, la situation de divorce […] constitue une forte incitation économique au remariage pour les femmes. Quand il y a des enfants, leur charge matérielle continue après le divorce de peser exclusivement sur les femmes et elle est redoublée par la charge financière. Cependant, au lieu de considérer que cela manifeste la continuation de l’appropriation du travail de la femme par le mari, il semble maintenant plus juste de dire que cela représente une nouvelle forme de la responsabilité exclusive des femmes vis-à-vis des enfants […]. Cette responsabilité peut être définie comme l’exploitation collective des femmes par les hommes, et corrélativement, l’exemption collective des hommes de l’élevage des enfants. Sur cette appropriation collective se greffe l’appropriation individuelle du travail par son mari. […] Ou, en d’autres termes, son exemption institutionnelle lui permet d’exiger contre sa participation à l’entretien financier des enfants, la totalité de la force de travail de sa femme » (p. 133).

Ainsi, conclue Delphy, « non seulement le couple conjugal, mais aussi le couple mère-enfant représentés par l’idéologie dominante comme des associations présociales, apolitiques, « biologiques », « naturelles », sont des associations fondées sur et réalisant des exploitations inextricablement reliées » (p. 135).

Les femmes dans les études de stratification

Une passionnante critique des biais androcentriques de la sociologie en termes de stratification des femmes (d’attribution d’une place sociale aux femmes). On trouvera un résumé de cette critique au début de cette note de lecture.

Nos amis et nous. Fondements cachés de quelques discours pseudo-féministes

En raison du caractère inconnu aujourd’hui des auteurs critiqués, nous nous contenterons d’un résumé des critiques générales qu’adresse Delphy aux hommes pseudo-féministes des années 1970 (une critique encore largement valable aujourd’hui). Delphy ne dit pas qu’il est impossible pour un homme d’être véritablement pro-féministe, au contraire, mais pas de cette manière.

Où l’on voit qu’il y a mieux qu’un silence de femme : une parole d’homme

« Tous ces amis, ces partisans masculins de la libération des femmes, ont plusieurs points communs : ils veulent se substituer à nous ; ils parlent effectivement à notre place ; ils approuvent la libération des femmes, et même la participation des susdites à ce projet, tant que libération et femmes les suivent et surtout ne les précèdent pas ; ils veulent imposer leur conception de la libération des femmes, qui induit la participation des femmes, et réciproquement ils veulent imposer cette participation pour contrôler le mouvement et le sens : la direction, de la libération des femmes » (pp. 151-152). Voilà précisément ce qu’il ne s’agit pas de reproduire aujourd’hui.

Delphy enchaîne alors sur une critique de ces hommes non-participants au mouvement de libération des femmes : « Le fait de ne pas participer à ces mouvements réels, de ne pas en suivre les discussions et les débats contradictoires, enfin le fait de ne pas être individus directement et premièrement impliqués, ne semblent pas pour eux constituer un obstacle à la prise de positions. Ils pensent que leurs opinions sont non seulement aussi valables […] mais mieux, qu’elles sont plus valables. Il semble qu’ils conçoivent leur inévitable non-engagement, leur statut d’observateur, non comme un handicap, mais au contraire comme un avantage. […] Pourquoi cette contradiction flagrante ? C’est que nous ne sommes pas des opprimées comme les autres. Ils n’oseraient jamais « conseiller » les Noirs, les peuples du tiers-monde, les Palestiniens […] sur la façon de mener la lutte contre eux, Blancs occidentaux. Ils n’oseraient jamais sous-entendre que ces opprimés-là sont « à la fois juge et partie », tandis que les oppresseurs ne seraient « que juges » (!), comme ils le sous-entendent constamment à propos des femmes. L’ « amitié » de nos amis est du paternalisme : […] ils se mêlent de nos affaires parce qu’ils nous estiment incapables de nous en occuper. Mais « ce n’est pas tout » : la vérité […] c’est qu’ils ne peuvent se résigner, eux qui sont les premiers partout, à ne plus l’être aussi là ; or, là, ils ne peuvent manifestement pas l’être. Leur bienveillance n’est qu’une tentative de garder une place […]. Il existe une raison objective et majeure à leur tentative de contrôler la direction des mouvements : la peur qu’ils ne se dirigent contre eux ; mais de surcroît une tendance imprimée en eux dès leur naissance, et devenue une seconde nature, est plus forte qu’eux : il faut que cette place soit leur place, et leur place c’est devant » (p. 154).

En effet, « on l’a vu d’une façon spatiale à la première grande manifestation de femmes en novembre 1971 pour la liberté de l’avortement. Si un tiers des hommes était derrière, comme convenu, les deux autres tiers étaient devant, cachant les femmes, laissant croire qu’il s’agissait d’une manifestation usuelle, c’est-à-dire d’hommes. Aucune exhortation ne pouvait les convaincre de se mettre, sinon derrière, au moins dans les rangs […]. Il fallait que là encore ils soient, comme d’habitude, au premier rang de ce qui se passait, quitte à mettre en échec l’objectif politique qu’ils approuvaient » (pp. 154-155).

Delphy critique ensuite Le Monde et son refus de publier leurs tribunes. Elle critique aussi ces hommes incapables de comprendre le principe de la non-mixité (encore difficile à faire accepter aujourd’hui : bizarrement, alors qu’il n’y a rien de plus normal que de ne pas se réunir avec ses oppresseurs – au moins potentiels et de toute façon de manière structurelle). Elle s’attaque ensuite aux éditions Maspero (futur groupe « La Découverte »), lequel publiait beaucoup de livres « révolutionnaires » à cette époque : « Le numéro spécial de Partisans : « Libération des Femmes, année zéro » (n° 54-55, juillet-octobre 1970), a été arraché de haute lutte au rédacteur en chef de cette revue […]. Quelques femmes d’un groupe féministe ayant en 1970 proposé un manuscrit à Maspero, celui-ci refusa de l’éditer et proposa à la place d’en publier des extraits sou forme d’articles dans un numéro de Partisans qui serait entièrement consacré aux femmes. Et de chercher des auteurs pour ce numéro. […] Qui donc, en-dehors de nos camarades, devait écrire – qui devait remplir les deux tiers de la revue ? Des spécialistes. Des spécialistes de quoi ? Mais du marxisme, voyons ! Ainsi Emmanuel Terray était-il pressenti pour un article sur… Engels, et le reste à l’envie. Voilà ce qu’on appelait et continue d’appeler un « numéro consacré aux femmes » : des commentaires d’hommes sur des livres d’autres hommes. Nous sommes allées voir [le rédacteur en chef de Partisans] à trois. Quand nous lui avons dit que nous étions du mouvement de libération des femmes, il nous a toisées […] : « Comment puis-je savoir qu’il ne s’agit pas d’un mouvement petit-bourgeois ? » […] Nous lui avons dit qu’un mouvement social n’avait pas à se justifier devant un individu […], et nous avons pris la direction politique de ce numéro, comme il était normal. Nous avons donc fait seules […] ce numéro. Mais [le rédacteur en chef de Partisans] ne l’est – et ne nous l’a – jamais pardonné » (pp. 156-158). S’en sont suivis de nombreux articles d’hommes critiquant le mouvement de libération de femmes et ses positions, et des publications chez Maspero d’ouvrages pseudo-féministes (alors qu’il avait refusé l’ensemble des propositions des auteurs féministes). Christine Delphy s’en prend à tous ces hommes surfant indument sur la vague féministe et obtenant pour cela des tribunes dans Le Monde d’où les féministes ont été continuellement exclues : « Il ne suffisait pas de refuser la parole aux femmes ; il fallait, pour mieux rétablir l’ordre, faire parler des hommes sur les femmes. Ces hommes parlent donc doublement à notre place : ils parlent de nous, mieux, de notre libération, et ils en parlent des lieux d’où nous sommes proscrites. Ils ont la parole grâce à nous, mais de plus, en nous la retirant. Plus exactement, c’est pour nous la retirer qu’on la leur donne » (p. 159).

Où l’on voit Merlin l’enchanteur transformer les bonnes intentions en appartenance de classe

Christine Delphy concède qu’ « on peut soutenir que l’appui de quelques ennemis de classe – ou plutôt d’individus ayant abandonné leur position de classe, car s’ils la gardent, ils restent des ennemis –est utile à certains moments » (p. 160), mais que pour autant cela doit rester un appui à un mouvement d’opprimés, composés par des opprimés et pour des opprimés. Les hommes dans une lutte anti-patriarcale peuvent donc : 1) abandonner leur position de classe au maximum, c’est-à-dire renoncer à leurs privilèges, cesser toute forme d’oppression, d’exploitation (notamment domestique) ou de domination masculine, etc. et 2) appuyer comme des alliés (ni plus, ni moins) les luttes anti-patriarcales des femmes. Rappelons que dans l’approche de Christine Delphy, un « homme » désigne un membre de la classe patriarcale, et non un « sexe biologique » ou quoique ce soit d’autre. Il est donc possible de cesser d’être un « homme » au sens d’abandonner sa position de classe et de rester un « homme » au sens biologique (et sans pour autant devenir une « femme » au sens psycho-social).

« Parole d’homme » ou l’idéalisme à l’œuvre

Christine Delphy fustige ensuite une position selon laquelle « l’opposition n’est pas entre hommes et femmes mais entre le féminisme et l’anti-féminisme » (cité p. 160). En effet, « la position de classe et la façon de la penser – le matérialisme […] – sont complètement évacués : il suffit d’un peu de bonne volonté, et hop ! on peut faire fi de la structure sociale » (pp. 160-161). Ainsi, selon cette vision idéaliste, « les luttes révolutionnaires ne sont pas des conflits entre des groupes concrets [non-naturels] opposés par des intérêts concrets mais […] des conflits d’idées ; que le fait de bénéficier de ou de subir l’oppression ne fait aucune différence ! » (p. 161). Christine Delphy rappelle ensuite l’importance pour les luttes des racisés Afro-Américains d’en finir avec la mixité et le paternalisme des « Blancs » à partir de 1965 : « Les Noirs ne pouvaient en présence des Blancs reconnaître leur propre oppression. D’abord ils ne pouvaient, même s’ils la voyaient, dénoncer la position dominante des Blancs dans le groupe lui-même […]. Surtout, que les Blancs du groupe aient ou non des positions individuellement dominantes, leur présence renforçait la tendance à adopter la définition dominante, c’est-à-dire la définition blanche de ce dont les Noirs « souffraient » » (pp. 162-163). D’où l’importance de la non-mixité féministe, encore aujourd’hui.

La révolution : prise de conscience ou match de foot

Réagissant toujours à cette affirmation qu’il s’agit avant tout d’une lutte entre féministes et anti-féministes : « On m’accordera que le premier empêchement à lutter contre son oppression, c’est de ne pas se sentir opprimée. Donc le premier moment de la révolte ne peut consister à entamer la lutte mais doit consister au contraire à se découvrir opprimée : à découvrir l’existence de l’oppression. L’oppression est découverte d’abord quelque part. Dès lors son existence est établie, certes, mais non son étendue. […] La lutte féministe consiste autant à découvrir les oppressions inconnues […] qu’à lutte contre les oppressions connues. […] Est fausse la représentation de la libération comme une simple lutte en ce qu’elle implique une vision de l’oppression comme une carte aux points dûment recensés, aux contours exactement délimités, carte sur laquelle il ne s’agit plus que d’avancer : de gagner des victoires. Bien au contraire, la libération consiste d’abord à élaborer cette carte » (pp. 164-165).

Pire, dans l’affirmation selon laquelle il s’agit d’une lutte entre « féminisme » et « antiféminisme », et que donc les hommes « non-sexistes » peuvent participer au même titre que les femmes au mouvement anti-patriarcal, « ceci revient à dire que le « sexisme », expression idéologique de l’oppression institutionnelle, partie émergée du patriarcat, constitue toute l’oppression. C’est nier l’existence de la structure psychologique, qui est le relais de la structure institutionnelle dans la production des « préjugés » et dudit « sexisme », est tout aussi concrète et objective, extérieur à l’action de l’individu, que la structure institutionnelle. L’autoritarisme [masculin] n’est pas un trait psychologique dont il suffit de prendre conscience pour être à même de s’en débarrasser. D’abord, en tant que trait psychologique concret, il ne peut être « aboli » par un acte de volition pure […]. Ensuite, même si cela était possible, […] sa suppression n’abolirait pas ce qui l’a causé à l’origine et le renforce continuellement, ce qui est réellement en cause : […] l’autorité réelle, c’est-à-dire institutionnelle et matériellement assise, que les hommes possèdent en fait sans avoir besoin de la vouloir, et qu’ils soient « autoritaristes » ou non » (p. 166). Nous pensons que cette dépatriarcalisation psychologique est effectivement possible, mais d’une part qu’elle n’est qu’un lent processus et ne s’achève pas d’un claquement de doigt, et d’autre part qu’elle reste insuffisante et que l’objectif reste d’abolir le système patriarcal.

Comme dit Christine Delphy dans un parallèle saisissant (et que chaque mouvement, anticapitalisme comme antiraciste, devrait faire analogiquement) : « Quelles que soient mes « opinions » ou « attitudes » […], je profite de l’oppression des travailleurs immigrés. Leur exploitation est l’une des conditions de mon existence matérielle. Que je sois « révolutionnaire » ou non ne change rien à l’affaire : je vis comme je vis parce que, entres autres raisons, les Africains sont exploités en France et que l’Occident exploite le tiers-monde. Il n’est pas question ici de subtilités morales […], il n’est pas question de savoir si je dois me sentir coupable ou non. Au contraire précisément : je n’ai rien fait pour cela individuellement et ce n’est pas en tant qu’individu que j’en profite, mais en tant que membre d’un groupe que je n’ai pas choisi. Quelles que soient mes réactions subjectives à cette réalité, elle existe ; dans la mesure exacte où je suis exempte d’une exploitation, j’en bénéficie, volons nolens, et de deux façons :

- Leur exploitation accroît mon revenu […].

- Mais surtout, pendant que d’autres font ce travail, je ne le fais pas, tant que d’autres subissent cette exploitation, en voilà au moins une que je ne subis pas. Et inversement, si et puisque je, nous ne la subissons pas, il faut qu’elle retombe sur d’autres. Sans même parler de bénéfices positifs, je profite de l’exploitation d’autres que moi dans la seule mesure où j’en suis exemptée » (pp. 166-167).

Où l’on voit Merlin l’enchanteur faire surgir sur l’océan de l’oppression l’île-refuge du couple